El verano, más especialmente agosto, nos ha traído dos noticias con una percha común: premio Nobel y literatura. Naguib Mahfouz ha muerto, y lo ha hecho sordo y ciego, él que fue un narrador del ruidoso y exuberante El Cairo. Yo, la verdad, no he leído casi nada de él, pero le tenía un afecto especial. La trilogía de Mahfuz era lo que leía en el despacho del padre de mi amigo O. mientras esperaba a que este terminase de arreglarse, o de jugar una partida al ordenador –él siempre fue mucho más aficionado a estos trastos que yo- para irnos a la calle. Yo me metía en el despacho de su padre, que estaba junto a la puerta principal del adosado donde vivían, y cogía alguno de los libros que allí había y los hojeaba, a veces me sentaba y los leía auspiciado por el eterno buen humor de ese hombre bueno que jamás nos regañó por muchas trastadas que hicimos.

A mí me gustaba mucho lo que contaba Mahfuz, era un mundo que parecía casi la España de la que me hablaban mi abuela y la de O. mientras nos daba de merendar –yo pasé muchas horas en aquel chalet adosado, a qué mentirnos- y cuando, años más tarde, estuve trabajando como becario en una de las editoriales del grupo Planeta siempre que alguien ponía mala cara al decirle qué editorial era yo la defendía diciendo que ahí estaba publicado todo Mahfuz.

Además era un escritor con un compromiso real, con la gente de su entorno, con lo que sucedía en el día a día de sus vecinos. Su islamismo moderado respondía a una necesidad de dejar espacio vital a los ciudadanos, y por eso estuvo realmente amenazado por los fundamentalistas –de hecho un fanático le asestó varias puñaladas en la calle y desde entonces nunca recuperó del todo la salud. Mahfuz se atrevió a decir verdades en un mundo donde estas no son bien recibidas y venden muy poco.

Parece ser que el Calígula de Valladolid le hizo una visita en un viaje oficial a Egipto y le manifestó su admiración por su obra y su cultura. Mahfuz, bien educado y agradecido, agradeció la visita del presidente español. Pero eso no le impidió que, cuando contempló las fotos de la reunión de las Azores y vio allí al mismo amante de la cultura islámica que le visitó, se preguntase qué tipo de amor y respeto por la cultura tenía ese hombre. Y así lo hizo saber públicamente. En ese mismo momento, le pesase a quién le pesase, por encima de las consecuencias negativas que le pudiese acarrear.

Mahfuz tenía prohibido visitar muchos países árabes, pero no así sus libros, que seguirán haciendo disfrutar a afortunados lectores –incluso a Aznar-, y una militancia social y política que respetamos muchos otros –no creo que, en este caso, suceda lo mismo con Aznar.

Al lado de la figura de alguien así, qué más da la aburrida literatura, los aburridos discursos y la escasa coherencia de GG, qué más dan las SS, los Nobel –que, como dijo Benítez Reyes, es un premio que la gente que no lee nunca cree que lo da Dios, aunque lo dé sólo un grupo de viejos suecos, a lo que yo agrego que viejos suecos que leen poco- o que un señorito alemán confiese ahora, para vender unos pocos libros más, que hizo o dejó de hacer a los diecisiete años. Cuando lo importante es que a lo largo de los sesenta años siguientes se lo haya callado, y todo para que antes o después le diesen un premio unos suecos.

El día 23 de agosto de 2006 murió un gran escritor, se llamaba Naguib Mahfuz, lo otro es tan aburrido que parece salido de Aquí hay tomate.

«La ética es la estética del futuro.»

Lenin

«La verdad es siempre revolucionaria.»

Gramsci

«Y es que el público es un examinador, pero sin duda uno distraído.»

W. Benjamin

31 agosto 2006

22 agosto 2006

Breves vacaciones

Por fin ha llegado eso por lo que todo el mundo me pregunta y nunca sé qué contestar: Me voy de vacaciones. Serán cortas, de apenas una semana, y tendré el ordenador cerca, así que es muy posible que haya alguna anotación nueva a lo largo de estos días. De todos modos, la validación de comentarios sí que es posible que, salvo que llueva en Cádiz, se quede algo atrasada.

Por fin ha llegado eso por lo que todo el mundo me pregunta y nunca sé qué contestar: Me voy de vacaciones. Serán cortas, de apenas una semana, y tendré el ordenador cerca, así que es muy posible que haya alguna anotación nueva a lo largo de estos días. De todos modos, la validación de comentarios sí que es posible que, salvo que llueva en Cádiz, se quede algo atrasada.Me voy a descansar unos días con la alegría de saber que a lo largo de estos nueve meses que tiene de vida el blog -aunque sólo ocho de estadísticas- y de sus doscientas tres entradas han pasado por aquí más de diez mil usuarios -de los que casi cuatro mil han vuelto a visitar el blog-, que se han descargado más de quince mil páginas y de la inclusión, para mí sorpresa, de este blog en los listados temáticos del primer libro que una gran editorial española ha publicado sobre el fenómeno blog: La revolución de los blogs de José Luis Orihuela.

Daros las gracias una vez más a todos los que pasáis por aquí, a los que dejáis comentarios y a los que no, y dar la bienvenida a los que se paseen por aquí estos días.

Desde Cádiz, con amor.

21 agosto 2006

Galácticos literarios

Muchos han sido los estudiosos de la literatura que se han dedicado a establecer las relaciones entre autores, a analizar su correspondencia y todo tipo de nexos que pudiera haber entre ellos. Algunos llegan a practicar técnicas inductivas que pueden generar más confusión que otra cosa. Por ejemplo, la tan traída influencia de Joyce sobre Svevo y la redacción de La conciencia de Zeno. Pero, cuando se analiza la relación entre ambos, que fue fructífera y uno de los casos más azarosos de la Historia de la literatura –¿qué narices pinta un irlandés exiliado en Trieste y conociendo a un hombre que se le saca más de veinte años?, nunca podremos despejar esa incógnita del azar-, la realidad cronológica demuestra que la novela más famosa de Svevo estaba ya publicada un año antes del encuentro de ambos.

Muchos han sido los estudiosos de la literatura que se han dedicado a establecer las relaciones entre autores, a analizar su correspondencia y todo tipo de nexos que pudiera haber entre ellos. Algunos llegan a practicar técnicas inductivas que pueden generar más confusión que otra cosa. Por ejemplo, la tan traída influencia de Joyce sobre Svevo y la redacción de La conciencia de Zeno. Pero, cuando se analiza la relación entre ambos, que fue fructífera y uno de los casos más azarosos de la Historia de la literatura –¿qué narices pinta un irlandés exiliado en Trieste y conociendo a un hombre que se le saca más de veinte años?, nunca podremos despejar esa incógnita del azar-, la realidad cronológica demuestra que la novela más famosa de Svevo estaba ya publicada un año antes del encuentro de ambos.Así que las hipótesis son, siempre, muy arriesgadas. Una de las escenas que reviste de más interés la novela Madrid, de corte a checa es el momento en que se narra la creación del himno falangista, el Cara al sol, que muchos españoles todavía hoy recuerdan porque les obligaron a cantarlo muchas mañanas al llegar a la escuela. Sánchez Mazas, Jiménez Caballero, Agustín de Foxá, Ridruejo, todos los falangistas de entonces estaban con José Antonio redactando el himno que, a qué negarlo, tiene momentos de un lirismo exaltado y bello.

Lo que tal vez sea más desconocido, y ha llegado a mi conocimiento a través del libro de Patricia Runfola sobre Praga, es la liga de galácticos que se reunió en Viena durante la Gran guerra. Siguiendo el rastro de Franz Werfel, que se hizo famoso cuando Max Brod recitó sus poemas expresionistas en el Berlín de 1910. Brod estaba fascinado con él desde que lo descubrió por recomendación de un amigo común. Runfola nos relata cómo con su aspecto juvenil, algo bohemio y descuidado pese a su incipiente gordura, se olvidaba en el momento en que comenzaba a recitar sus versos. Brod le recomendó como colaborador del diario Die Zeit, dirigido por Camil Hoffmann, amigo de juventud de Stefan Zweig, que se publicaba en la capital imperial, Viena. Y también lo mandó a conocer al editor de Rilke y Kierkegaard, Axel Juncker, en Berlín.

Werfel fue un poeta de una precocidad pasmosa. De familia acaudalada, ya destacó como alumno del Colegio Regio Imperial de San Esteban, su amistad con Brod le permitió ser el interlocutor de la sección joven de lo que el amigo de Kafka llamó “El doble círculo”. Los mayores eran el propio Brod, Kafka, Welstch y Baum, los jóvenes Ernst Popper, Paul Kornfeld, Willi Haas y el propio Werfel. Brod y Werfel fueron siempre el punto de contacto de ambos grupos pese a sus dispares gustos musicales –Brod era un devoto wagneriano y Werfel un entusiasta seguidor de Verdi- y mantuvieron la amistad hasta el fin de sus dias, Brod huido de Praga a Israel ante la invasión nazi y Werfel como un vagabundo por Europa hasta llegar a los Estados Unidos, donde murió.

Bien, durante la Primera guerra mundial fue destinado, en un principio al frente de los Cárpatos, posiblemente uno de los más calientes debido a la tensión en los Balcanes que sirvió como disparo de salida del conflicto.

Pero luego se le destinó a Viena, no sabemos si por deseo expreso del emperador Franz Joseph, para formar parte de la liga de galácticos a la que he aludido antes. Parece ser que las noticias que llegaban del frente –y que no hacían sino anticipar la finis-Austriae- eran tratadas antes de entregarlas a los periodistas. Los retocadores trabajan el archivo de la guerra y eran, además de Werfel, Rilke, Hofmannstal, Zweig y Roda-Roda. Ahí es nada. Consiguieron, cuenta Runfola, que la pérdida del mayor acorazado austrohúngaro se convirtiera en una exaltación a la unión de un imperio que estaba ya desmembrado cuando comenzó la guerra, al inventar al figura de un soldado que, sobre el puente de mando, recitaba en el latín original la divisa del imperio habsbúrguico: indivisible e inseparable.

Con semejante repóker, uno no sabe cómo no convencieron al mundo de que el Imperio había ganado la guerra. Hay otras mentiras que se ha tragado más gente y con menos arte, como lo de las armas de Irak.

18 agosto 2006

El umbral a una ciudad mágica

Este libro, desde luego, es imprescindible –y esta entrada de la bitácora puede parecer algo ingenua porque estará sobrecargada de elogios, pero no cabe otra posibilidad ante el magnífico libro que se comenta- y en él se puede descubrir una nueva Praga a la que viajar. Yo recuerdo mi primer viaje –no he hecho más, pero sé que los haré- a Praga como algo muy deseado, y eso que lo decidó en apenas un mes y para allá nos fuimos. Allí me encontré con una ciudad mágica, llena de lugares preciosos, un verdadero sueño en el que alguien –estos checos- se habían encargado de poner en pie la imagen que uno siempre había tenido de cómo debían ser esas ciudades de los cuentos de hadas, de las historias infantiles de princesas y ogros, con esos bosques junto a la ciudad, ese castillo en la cima de la montaña dominando la ciudad entera, esas casas y torres con afiladas y picudas cubiertas como las de los cuentos. Cuando camina por Praga, por muy llena que esté de turistas –y lo está cada vez más- uno tiene la sensación de que está sólo, de que todo eso lo han puesto ahí sólo para uno, y tal vez por eso va cada vez más gente, porque a todos nos gusta saber que unos simpáticos –sé que muchos no opinarán lo mismo, pero yo sólo tuve un roce con una profesora de primaria en la catedral- habitantes nos han construido un sitio en que sabernos únicos.

Yo, que antes de viajar a Praga sólo había leído cosas de Kafka relacionadas con la ciudad, tengo desde entonces una praguitis que me obliga a leer cuanto libro sobre la ciudad cae en mis manos. Por eso removí Roma con Santiago para encontrar la Praga mágica de Angelo Maria Ripellino, que me dejó absolutamente fascinado. Y por eso corrí a pedir a la gente de Bruguera este libro apenas supe de él –aprovecho la circunstancia para dar las gracias a Ana María Moix y a su equipo por la acertada decisión de relanzar Bruguera y este libro en particular- para volver a pasear por las calles de esta ciudad maravillosa.

Leyéndolo uno se entera, por ejemplo, de que el nombre de la ciudad deriva de la raíz en checo de “umbral”, y que tal vez por eso uno siempre tenga la sensación de que está entrando en un lugar mágico y único. Porque Praga es el lugar donde los alquimistas vivían en un callejón dentro del castillo del rey, porque quería tenerlos a mano, y allí un rabino podía convencer a un rey católico de que respetase a la población judía, y generar el mito del Golem, un hombre sin conciencia hecho para trabajar, y, siglos más tarde un escritor, Čapek para ser exactos, crea la palabra robot, un trabajador hecho para tan sólo trabajar, sin sentimientos. En este libro se nos cuenta todo esto y muchas más cosas. Se nos habla de la rivalidad entre autores de lengua alemana y de lengua checa, sus disputas y sus puntos de encuentro. Nos enteramos de la existencia de un sin fin de figuras aparentemente secundarias –qué delicia ir memorizando esos nombres eslavos llenos de consonantes e imposibles de pronunciar para un español que no haya estudiado lenguas eslavas- y de su importancia en la cultura checa y europea.

El gran acierto de este libro es que consigue ser un umbral, como la ciudad en sí, a un nutrido número de artistas, de seres excepcionales y de libros por leer que van surgiendo al hilo de la lectura de éste.

No voy a extenderme mucho más porque a lo largo de estos días comentaré algunas cosas curiosas que he ido descubriendo mientras leía el libro.

Vayan a comprarlo ahora mismo, o róbenlo, pero léanlo.

Patricia Runfola Praga en tiempos de Kafka Bruguera, Barcelona, 2004

17 agosto 2006

Mejor decir

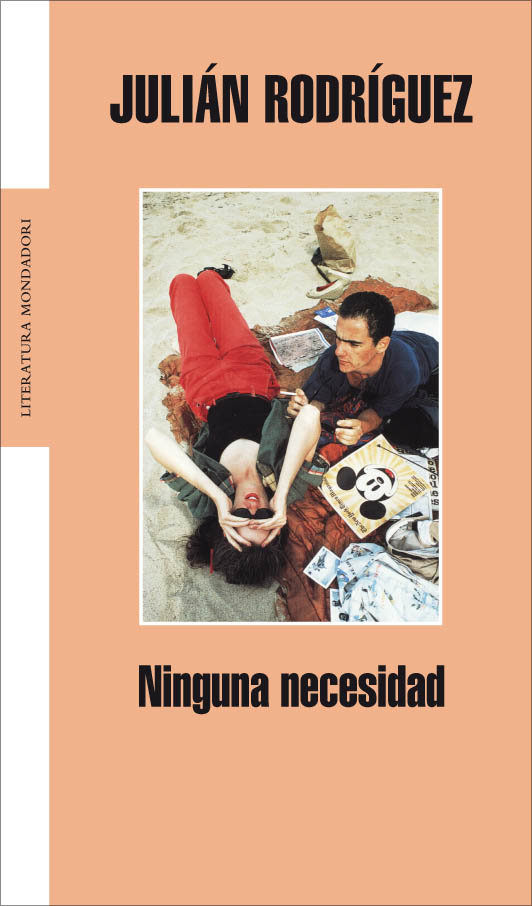

En tiempos de literatura verbosa, que nada sabe callar, o de literatura retrógrada en permanente enfrentamiento con la imagen, ya saben, eso de que la imagen se cepillará la literatura y demás, es muy agradable encontrar a un autor que, por un lado, sabe escoger con detenimiento y acierto cada una de las palabras que usa, y que sabe construir imágenes con ellas además de usar, de modo constante, la fotografía como elemento más de la narración.

En tiempos de literatura verbosa, que nada sabe callar, o de literatura retrógrada en permanente enfrentamiento con la imagen, ya saben, eso de que la imagen se cepillará la literatura y demás, es muy agradable encontrar a un autor que, por un lado, sabe escoger con detenimiento y acierto cada una de las palabras que usa, y que sabe construir imágenes con ellas además de usar, de modo constante, la fotografía como elemento más de la narración.Julián Rodríguez, a quien empecé a leer en una revista hoy extinta que se llamaba Península y que surgió con la arriesgada apuesta de unir los viajes, la fotografía de calidad y una literatura excelsa, y que, tal vez por eso, acabó cerrando o cambiando de nombre, ahora no recuerdo bien qué pasó, está desarrollando una labor narrativa originalísima que ha logrado recibir con Ninguna necesidad un abrumador éxito de crítica.

Uno, que siempre ha visto la figura de Rodríguez como ese tipo que queremos conocer a toda costa, a lo mejor porque le interesan muchas cosas que también le gustan a uno, como la tipografía, la fotografía, Portugal y Extremadura, las mujeres y la literatura –por eso después de trabajar mucho en la Editora Regional de Extremadura se ha lanzado a la arena con la Editorial Periférica- y que al mismo tiempo y también por todo eso le da un poco de miedo conocer, ha leído esta novela de un tirón y verdaderamente encantado. Antes había leído las buenas críticas que, en distintos suplementos culturales, han hecho de ella, destacando su capacidad de contención, de usar la elipsis, de apelar a los sentimientos sin mostrarlos explícitamente. Y en parte estoy de acuerdo, pero no creo que no haya sentimientos mostrados, los silencios de la novela se deben a mi juicio, a que no existen tampoco muchos sentimientos más allá de los explicitados. Lo que verdaderamente señala este texto es nuestra incapacidad para expresar y, por extensión, siguiendo las tesis de Wittgenstein, de sentir. No es tanto que no se quiera como que no se puede decir, porque falta la palabra. Dándole la vuelta al guante aquí se podría usar una vez más la cita cervantina de El amante liberal, quien sabe sentir sabe decir, pero para poder sentir hay que haber aprendido a reconocer las palabras para mostrar ese sentimiento. Así, el protagonista de esta novela se enfrente a dos realidades, su dolor y la incapacidad de verbalizarlo, de sentirlo. El autor, hábilmente, se hermana con su personaje, y en vez de usar sus propias palabras usa las de otros que supieron decir -¿sentir?- mejor que él, como Pavese, Jorge de Sena –a través de Víctor Botas-, Leopardo –a través de, y con, Cacciari- o incluso a la misma realidad es que la que le ha dado la excusa de la trama aeronáutica.

Pero es que esos silencios vienen, también, marcados por la otra gran referencia de esta novela, de su escritura y concepción, que es la fotografía. Muchas de las escenas, frías, que el narrador nos muestra, son verbalizaciones de fotografías, meras pinturas –emulsiones en este caso, a la espera de que podamos hablar de codificaciones digitales- realizadas con palabras en vez de los procesos habituales, que se ven interrumpidas, a travesadas, por los momentos en los que el narrador en tercera persona deja traslucir algo más que su hermanamiento con el protagonista de la historia.

O el desorden temporal, que a lo largo de los siete días que está agonizando el amigo, permite al protagonista repasar toda la relación de ambos, su ascenso social a la sombra de una familia acomodada, mientras realiza un viaje por la costa de Setúbal, el estuario del Sado y demás, responde, creo, al mismo modo desordenado en que se nos presentan los recuerdos, y más si como, en este caso, vienen ayudados por las imágenes fotografiadas, instantáneas que fijan para siempre una imagen, tan cargada de emociones que cuesta tanto expresar.

Porque, y por eso creo que ha escrito Julián Rodríguez esta deliciosa novela, frente al olvido y a la incapacidad de sentir hay que intentar nombrar, poner palabras a esos sentimientos, aunque muchas veces se nos escapen. Como dice Beckett en la cita que abre el libro, “Mejor decir”.

Julián Rodríguez Ninguna necesidad Mondadori, Barcelona, 2006

16 agosto 2006

Una mirada inteligente e inquisitiva

Cuando Mercedes Cebrián se estrenó, como autora que firma con su propio nombre, con un libro tan inesperado como El malestar al alcance de todos se produjo una recepción casi unánimemente positiva por parte de la crítica. Y la razón de ese feliz recibimiento se debió, creo, a la particular apuesta de su autora, que escribió el primer libro verdaderamente posmoderno de la literatura española.

Cuando Mercedes Cebrián se estrenó, como autora que firma con su propio nombre, con un libro tan inesperado como El malestar al alcance de todos se produjo una recepción casi unánimemente positiva por parte de la crítica. Y la razón de ese feliz recibimiento se debió, creo, a la particular apuesta de su autora, que escribió el primer libro verdaderamente posmoderno de la literatura española.Supongo que al oír esto habrá unos cuantos lectores tirándose de los pelos, unos por considerar que ellos son los autores del libro que ostenta ese moderado mérito o bien porque creen conocer al autor de ese libro; otros, que habrán degustado el libro de Cebrián, no estarán de acuerdo conmigo porque ese libro que tanto les gustó “no puede” formar parte de esa detestable realidad que se ha dado en llamar posmodernismo. Pero, si atendemos a las ideas fundamentales de eso que se ha dado en llamar posmodernismo o lo posmoderno –el serio, el que nace dos los textos de analíticos de Barth, de Eco, y de algún otro- vemos que en el libro del que hablamos cumple muchos preceptos de ese algo abstracto que es lo posmoderno.

En primer lugar, fusión de géneros. El malestar al alcance de todos está compuesto por once poemas y catorce narraciones, distribuidas estas de un modo desigual –no hay una distribución delimitada del espacio prosístico frente al del verso, a cada narración no le corresponde un poema como sucede en otros libros-, de hecho, tanto los cuentos como los poemas tienen un tratamiento similar en el que la vertiente narrativa y la lírica se funden, por lo que se puede afirmar que el trabajo de la autora se ha centrado en transmitir un mensaje sin adecuarlo a un género o una forma determinada. O sea, que ha despreciado los conceptos genéricos establecidos y ha hecho una relectura de los mismos para fines novedosos.

Por otro lado, más allá del aspecto meramente retórico o lingüístico del asunto, lo importante es el lugar que toma el autor, el yo poético y el narrador en cada uno de los textos. Todas las narraciones, todos los poemas, están vertebrados en torno a un yo, que es distinto en cada caso, sea cuento o poema, pero que se torna expresión de la masa, de la sociedad en su cambiante realidad pero que mantiene una unidad esencial. El uso que hace, por lo tanto, del yo, es plenamente posmoderno. Siempre muta, con lo que se puede permitir tratar asuntos variados tanto temática como sentimentalmente, pero mantiene una dicción y tono sorprendentemente único y sólido. Así pues, mediante el mecanismo más sencillo y antiguo de contar lo particular para hablar de lo universal se expone ante los ojos del lector un reflejo de la realidad en la que nos movemos. El espectáculo resultante de una sociedad siempre distinta y siempre igual, en perpetuo cambio para mantener su misma identidad, que se construye usando un método tan antiguo como la literatura en sí –la impostación de la voz narrativa o lírica- pero que recibe una libertad genérica insospechada hasta ahora. Más de lo posmoderno.

Aunque, lo verdaderamente interesante del libro es la creación de un tono extraordinariamente maduro para lo que se quiere contar. La estrategia es, casi siempre, la misma: exponer de un modo irónico los usos y costumbres de la sociedad que nos rodea sin olvidar, en ningún momento, incluir tanto al narrador como al lector, dentro de esas prácticas. Como si se tratase de una catarsis propia de la tragedia griega, se usa la idea de que hay que cuestionar las propias actitudes, los usos y costumbres de los que hacemos gala, pero siempre desde una perspectiva que, a medio camino de la inocencia y de la fina ironía, pone en entredicho no sólo los actos de los personajes –por extensión de la sociedad-, y del lector, sino también la actitud propia del narrador –por extensión del autor- de hurgar en esas heridas. Para decirlo de un modo más claro, lo novedoso del libro es que se plantea la capacidad y la oportunidad de la literatura de cuestionar la realidad, de ponerla en entredicho, y frente a la tendencia fácil de justificar esa capacidad de la literatura y el arte en general –si se cree que no se puede hacer basta con no escribir el libro, eso es evidente- lo verdaderamente acertado es que no responde a esa pregunta, la deja en el aire.

No sabemos si la literatura debe poner en jaque a la sociedad o al menos destapar sus vergüenzas, pero tampoco sabemos si la sociedad tiene derecho a controlar al arte dicha capacidad. La literatura, como la sociedad, existen y coexisten, del mismo modo que muchos día a día cuestionan a la sociedad y sus mecanismos, no está de más que alguien, en este caso Mercedes Cebrián, cuestione la literatura y sus mecanismos. Pero, sobre todo, que la cuestione haciendo libros tan inteligentes y divertidos como este.

Mercedes Cebrián El malestar al alcance de todos Caballo de Troya, Madrid, 2004

15 agosto 2006

Cuatro grandes cosechas

Doce años para cuatro libros de poesía, o, mejor dicho, cuatro libros que asumen su condición de colecciones de poemas. Juan Bonilla ha dicho, cargado de razón, a todo el que quiere oírlo, que la poesía no son los versos, sino un sustrato que se esconde en algunos textos, independientemente de su condición genérica, y que los convierte en algo mágico. En las colecciones de poemas de Juan Bonilla hay momentos en que esa poesía aparece, y no son pocos.

Doce años para cuatro libros de poesía, o, mejor dicho, cuatro libros que asumen su condición de colecciones de poemas. Juan Bonilla ha dicho, cargado de razón, a todo el que quiere oírlo, que la poesía no son los versos, sino un sustrato que se esconde en algunos textos, independientemente de su condición genérica, y que los convierte en algo mágico. En las colecciones de poemas de Juan Bonilla hay momentos en que esa poesía aparece, y no son pocos.El estilo de la obra lírica del autor jerezano es multiforme y cambiante y revela los distintos intereses del autor, que se gana la vida como periodista, pero estudió también clásicas, le gusta la fotografía y ha publicado novelas, libros de cuentos y ensayos. Y en todo texto de Bonilla siempre hay una mezcla de todo eso. En sus cuentos aparece el versificador del mismo modo que en los versos se trasluce siempre el narrador que los ha vertebrado. Y es esa visión transversal de los géneros –o sencillamente el ser escritor a tiempo completo- lo que lo hace especialmente interesante. Bonilla es de esos autores que “no dejan indiferente”, como dice el tópico, porque pretende, siempre, meter el dedo en el centro mismo de la llaga, y tanto da que sea la social como la existencial. Por eso en su poesía habla tanto de las guerras que han asolado el mundo en las últimas décadas –guerras menores en apariencia pero que en conjunto conforman un escenario bastante lamentable para poder sentirnos orgullosos- como de la necesidad de recibir noticias de los amigos, de los seres queridos -esos que dibujan el retrato de uno mismo. Buzón vacío es un poemario ya maduro, de un hombre que ha cruzado la cuarentena y que siente muchas ausencias y comienza a asumir la muerte –y su profeta, la enfermedad- como la moneda de pago del futuro, y tal vez por eso no es un poemario alegre, pero sí muy sereno.

La libertad de su obra se refleja en la carencia de ataduras estilísticas a la hora de enfrentarse al poema. Estrofas clásicas y versículos se dan la mano en una obra que, cada día, se asume más libre y espontánea.

Por ejemplo, hay un poema, delicioso, en el que el poeta mide las relaciones, su duración, su intensidad, por el número de bolsas de basura que han generado. Ahí es nada, si quieren originalidad va a ser difícil que encuentren algo mejor.

Bonilla es como Borges, como su propio Borges cleptómano que fatiga mil y un libros a la busca de una idea original y cautivadora para convertirla en suya. Bonilla ha leído muchísimo y tiene la virtud de encontrar entre sus lecturas los trampolines desde los que saltar. Me explico: Uno podrá encontrar en la obra de Bonilla ecos, usos, de elementos externos, pero en sus manos parecen cobrar nueva fuerza, nuevos significados, y de esa reutilización hábil y generosa -no confundir con el plagio, la última palabra que han aprendido los cuatro que no han leído en su vida y ahora quieren ir de listos- de materiales ajenos consigue él hacer su obra siempre novedosa e interesante.

Cuando comenzó a publicar con sus Veinticinco años de éxitos en La Carbonería se podía decir que era un escritor con mucho futuro. Ahora se puede afirmar que es un autor con mucho presente y un sólido pasado desde el que construir el futuro. Los cimientos son, entre otros, sus cuatro libros de poemas: Partes de guerra, Multiplícate por cero, Belvedere y Buzón vacío. Son refrescantes, idóneos para estas fechas, pero conviene no engañarse, porque son refrescantes no son ligeros.

Juan Bonilla Buzón vacío Pre-Textos, Valencia, 2006

14 agosto 2006

Rozar el objetivo

Bioy Casares es un autor injustamente relegado a mero edecán de una figura mayor de la literatura: Borges. El hacedor ciego, que si por algo destacó toda su vida fue por escatimar los comentarios benévolos a sus contemporáneos, siempre habló bien de Bioy Casares. Le conoció con apenas veinte años y tuvieron una amistad que ellos denominaban “a la inglesa” ya que prescindía de toda confesión íntima. Además de ser el único método de conservar a un amigo tantos años –no tratarle como tal- no deja de mostrar el curioso carácter de los dos escritores.

Bioy Casares es un autor injustamente relegado a mero edecán de una figura mayor de la literatura: Borges. El hacedor ciego, que si por algo destacó toda su vida fue por escatimar los comentarios benévolos a sus contemporáneos, siempre habló bien de Bioy Casares. Le conoció con apenas veinte años y tuvieron una amistad que ellos denominaban “a la inglesa” ya que prescindía de toda confesión íntima. Además de ser el único método de conservar a un amigo tantos años –no tratarle como tal- no deja de mostrar el curioso carácter de los dos escritores.Frente a la capacidad de abstracción y elaboración de paradojas de Borges, a su rotundo “vértigo intelectual”, Bioy Casares fue un laborioso tejedor de tramas y de narraciones casi perfectas. De entre su obra narrativa hay una pequeña novela, que se lee en un viaje en tren Alicante-Madrid con siesta incluida, y que es mucho más beneficiosa que la mayoría de los best-seller que uno encuentra en el quiosco de la estación. Se trata de Diario de la guerra del cerdo.

Lo curioso de esta novela es que trata de un episodio hipotético y sugerente, una guerra generacional en la que los jóvenes, exaltados por un líder social que lidera un grupo denominado los Jóvenes turcos, se dedican a eliminar a los viejos. Ese es, sin lugar a dudas, el aspecto más vigente del libro, ya que el culto al cuerpo y la juventud es, ahora, mucho más exagerado que en el año sesenta y nueve, cuando publicó el libro.

Lo interesante el texto es que, donde autores como Saramago –el bueno, el que cada día aparece menos por sus libros- harían una novela de la masa mostrando lo sorprendente de la anécdota con tintes de extrañamiento –con el velado tinte pornográfico que hoy se lleva tanto, la recreación espectacular-, Bioy se limita a dejarlo como telón de fondo, apenas deja traslucir un par de escenas violentas, y se dedica en cambio a mostrar como un grupo de viejos viven esa semana de horror. Al autor porteño le interesa más el miedo, la bajeza de sus personajes, el modo en que el protagonista reniega de casi todos sus amigos porque se cree más joven por enamorar a una veinteañera.

Por lo demás hay que decir que la novela se muestra al final bastante convencional, y que los grandes momentos de la misma es cuando, insertadas en la misma trama de la historia, aparecen reflexiones sobre la paradoja que sirve de excusa y telón de fondo para la historia. El hilo argumental se revela, al final, como una previsible historia de amor intergeneracional que, situada frente al enfrentamiento social no resulta especialmente sugestiva.

Y aún así, frente a la gris mediocridad de la mayoría de las novelas que desde suplementos literarios y expositores en las librerías exhiben la indecencia de una industria cultural que ha dejado irse por el desagüe lo que la hacía específicamente cultural, para trastocar el adjetivo en recipiente vacío, sin diferencia alguna con siderúrgica o textil, qué agradable, qué bien escrita, qué buena la novela de Bioy Casares.

Adolfo Bioy Casares Diario de la guerra del cerdo Emecé, Buenos Aires, 2003

12 agosto 2006

El cuento del fin de semana (19)

Yo a Juan Jacinto le tengo un poco de envidia porque vive de lo que escribe mientras que uno vive de lo que otros escriben. Y también porque se puede levantar a la hora que quiera pero no lo hace, y se va puntualmente a escribir a la Biblioteca Nacional. Allí se encuentra con Vargas Llosa, me ha comentado, pero don Mario no se ha estirado a pagar ni un café. A lo mejor es por el extraño acento de Juan Jacinto, que es de malagueño viajado, y a algunos les parece chileno. En fin, esto me está saliendo muy a lo Umbral, a cuando Umbral está simpático y le cae bien de quien escribe, así que casi mejor lo dejo aquí y les invito a leer un muy buen cuento del libro 88 mill lane.

–No puedo soportar por más tiempo –me dijo Steve O'Donoghue por completo desalentado– el intolerable peso de un universo.

Luego añadió:

–Ningún hombre, con su afección moral, con su limitada comprensión, puede llevar tal peso a sus espaldas.

–Tú no lo llevas precisamente a tus espaldas –intenté bromear antes de que colgara el teléfono, para aliviar de alguna forma su comprensible abatimiento. Dos semanas más tarde, mi amigo Steve O'Donoghue se suicidaba; tampoco ninguno de sus allegados, allá en las tierras irlandesas, supo comprender por qué.

Yo podía habérselo revelado, pero con qué fin aplacar un dolor con otro más grande, insoportable, con el dolor que mató al pobre Steve. No lo hubieran entendido; no me hubieran creído. Ni yo mismo acierto todavía a comprender el sentido de toda esta cósmica broma, ni sé por qué estoy relatando ahora la historia.

La marchante de arte O Chow-Yiy es especialista en escultura británica contemporánea, pero no desprecia cualquier otra cosa que le pueda reportar dinero. En sus tejes y manejes por la ciudad, va y viene de los anticuarios de Portobello a las galerías de Kensington y Fulham, de los antros del barrio chino a los coleccionistas de Hampstead. Conoce a todo aquél que esté relacionado con el mercadeo artístico en Londres, propietarios de galerías, promotores de eventos municipales, artistas de la Royal Academy, compradores ricos o modestos. Yo la conocí de manera fortuita y nada sofisticada, no me la presentaron en ninguna exposición, no coincidimos en ninguna tertulia, simplemente bajé una mañana aquí a Mill Lane Gallery, a dos portales de mi casa, para curiosear y si acaso comprar algo para mi salón, algo simple, de colores planos, luminoso, y ella estaba allí. En cuanto me escuchó comentarle al galerista –mientras observaba una litografía del holandés Hans Lippershey, inventor del telescopio, puliendo unas lentes– que me apasionaba todo lo relacionado con la óptica, O Chow-Yiy me asaltó y me comenzó a hablar de un magnífico microscopio del siglo XIX fabricado en el taller de Carl Zeiss, en Weimar, que ella tenía en casa. Yo era consciente de que me quería vender aquel microscopio a toda costa, de que probablemente no era tan extraordinario como ella decía, y que incluso era posible que ni siquiera lo tuviera, sino que sólo sabía dónde encontrarlo. También era consciente de que por fervor de aficionado, por la pereza y el terrible embarazo de tener que decir que no a alguien, yo iba inevitablemente a comprarlo.

O Chow-Yiy encontró en mí una víctima fácil, y procuró no perder el contacto. Con el tiempo descubrimos, porque eso pasa hasta en las grandes ciudades –sólo hace falta conversar lo suficiente–, que teníamos más de un amigo en común, entre ellos Steve O'Donoghue, editor de Irish Publishers & Co., conocido por su excentricidad.

Hace ahora dos años –a veces me parecen dos días, a veces dos décadas–, O Chow-Yiy trajo a mi casa el collar.

Era un collar bastante común, cuyo valor, creí yo como inexperto, residía en las perlas que lo engranaban.

–Todas estas perlas son artificiales. La joya es valiosa porque perteneció a una rica cortesana de mediados del siglo XVI –me corrigió O con suficiencia.

–No tan rica, si no podía permitirse perlas naturales –intenté enjuiciar.

–¿Por qué siempre quieres opinar sin tener conocimiento? –me cortó–. En esa época la demanda de perlas era tal en toda Europa que incluso la reina Isabel de Inglaterra se veía obligada a comprar perlas artificiales para adornar con dignidad sus vestidos. Pero nada de esto tiene que ver con la razón que me ha hecho traerte el collar, si me dejaras hablar… Desde que adquirí la joya, hace dos semanas, la he colgado cada noche en el tocador de mi dormitorio. Al principio creía que era un reflejo, o una luz que entraba por algún sitio. Pero noche tras noche he observado un diminuto juego de lucecitas que provenía del collar. Aquí, ¿ves? Esta perla no es igual que las demás. Es la única que parece natural y está como velada. ¿Ves estos remolinos plateados, esta turbulencia gris?

–Sí, lo veo…

–Pues emite lucecitas por la noche, imperceptibles casi.

–¿Y quieres que lo mire con alguno de mis microscopios?

–No, quiero que te pongas el collar y te pasees por Trafalgar Square –me dijo O seria, con ese humor incisivo que nunca he llegado a entender.

Examiné la perla en el microscopio, no en el del maestro Zeiss que le compré a ella, sino en un microscopio óptico compuesto. Coloqué la perla sobre la platina, conecté la fuente de luz, ajusté el objetivo, y me acerqué al ocular. En efecto: a través de la bruma turbia de la perla creí percibir un titilar, mejor dicho, muchos y minúsculos titilares.

–¿Y bien?

–Sí, lo cierto es que hay algo, desprende una pequeña luz. Puede ser cualquier componente mineral encerrado en el interior del nácar segregado por la ostra… Sin embargo, lo que sea está distribuido en pedazos tan pequeños que no los puedo ver con este microscopio. Es extraño.

–¿Y no tienes ningún otro aparato más potente? –me preguntó O contrariada.

–Necesitaría un microscopio electrónico, pero…

–Pero no lo tienes –me interrumpió, como si no comprendiera por qué en el mundo podían existir posibilidades que entorpecieran sus deseos.

–Aunque lo tuviera –dije, adivinando ya mi venganza por haber sido antes aleccionado en cuestiones anticuarias–, en el microscopio electrónico sólo pueden examinarse objetos muy delgados, incluso una bacteria es demasiado gruesa para ser observada directamente, así pues, para preparar muestras visibles para este microscopio se necesitarían técnicas especiales de cortes ultrafinos, que tendrían que realizarse en un laboratorio.

Respiré satisfecho.

–¿Pero se vería mejor lo que hay en la perla? –se interesó O, directa a su objetivo.

–Hasta doscientas veces mejor.

–Pues llévalo a un laboratorio. Yo correré con los gastos. Tengo la intuición de que esto puede retribuirme importantes ganancias.

No recuerdo ocasión otra alguna en la que O Chow-Yiy se haya equivocado en cuestiones de dinero, su olfato suele ser infalible. Sin embargo aquella vez no obtuvo un penique de su inversión, quizá porque no supo cómo hacerlo. Cuando la llamé por teléfono y le dije lo que vi en la muestra microscópica de nácar, lo que había en el interior de la perla, sólo me soltó una maldición en cantonés, me llamó chiflado, y me colgó. Yo me quedé tartamudeando aún al otro lado de la línea, primero en inglés, luego en español:

–En la perla hay un universo, dentro hay un universo…

Al principio viví mi descubrimiento con cierto júbilo: llevaba un universo en el bolsillo con toda la naturalidad, y eso me provocaba una ingenua alegría, una infantil sensación de poder. Daba vueltas a la bolita de nácar entre mis dedos, mientras tomaba café en cualquier Starbucks, imaginando cómo las galaxias y nebulosas girarían a toda velocidad, quizá sin realmente notarlo, sujetas a su propio sistema de gravitación y a sus órbitas definidas. Por aquel entonces, pensaba que el que hubiera allí un universo reducido era sólo fruto de un accidente, un quiebro en la naturaleza, no mucho más extraordinario que el nacimiento de dos niños que comparten el mismo tronco y extremidades, o que un fenómeno de aurora boreal. No me tomaba en serio que aquello pudiera ser un universo completo, real, como el nuestro; más bien especulaba a veces que quizás aquello fuera un espejo infinitesimal de nuestro universo, y que lo que yo había descubierto era un precioso instrumento para la ciencia astronómica del futuro, que avanzaría a pasos agigantados gracias a la ayuda de mi minúsculo y esférico mapa celeste en tres dimensiones. No concedí ni un solo pensamiento grave al inaudito hallazgo, hasta que Steve O'Donoghue se convirtió en parte de esta historia y se ocupó de hacerlo él por mí.

Estaba ya casi decidido a llevar la perla al observatorio de Greenwich –para que la llevaran a la Cambridge Astronomical Survey Unit, supongo–, cuando Steve apareció en mi casa, una mañana de martes, sin previo aviso. Llovía, era horario de trabajo, Steve era un hombre siempre ocupado, y como editor sabía que a un escritor no le agrada que le interrumpan a media mañana.

–¿Qué es lo que ocurre? –pregunté alarmado.

–Anoche estaba en una conferencia en la Tate Modern, estaba la china ésa, O loquesea, en el mismo grupo que yo. Como estábamos medio a oscuras, mi ojo empezó como siempre, con sus chispitas. Éste, tú sabes, el que tiene la pupila como velada. Y todo el mundo a empezar con la misma historia de siempre: el ojo te echa chispitas… Pero luego la china me dijo: exactamente igual que un collar de perlas que dejé en casa de Juan, ve a que te vea el ojo, a lo mejor te dice que tienes dentro un ovni o algo…

Steve O'Donoghue era un irlandés enorme, de piel muy blanca pero con la cara toda llena de venitas rojas. A sus sesenta años, su espalda ya se encorvaba hacia adelante, y el pelo antes rubio caía ahora cano sobre sus ojos saltones; uno de ellos, el izquierdo, tenía una pupila acuosa, de celeste desvaído, que le daba un aspecto temible. Lo vi tan excitado que le pedí que se sentara, y le serví un whiskey en un vaso bajo con hielo. Él continuaba:

–Luego me dijo: dile si lo ves que cualquier día me paso por el collar, vaya a ser que le dé por perdérmelo o algo… La china ésa tiene un buen culo, pero más genio que los dragones de su barrio… El caso es que, dejando aparte las chorradas de las chispitas, el ojo me viene doliendo horrores desde hace unos meses, y pensé: Juan tiene un montón de cacharros ópticos y le fascinan esas cosas, así que puede que sí que sea buena idea ir a que me vea este ojo que me está matando, porque él no es un oftalmólogo al fin y al cabo, y yo en mi vida pienso visitar a un matasanos…

Hasta entonces yo no había comentado a nadie mi descubrimiento, salvo, a la fuerza, a O. Cuando Steve irrumpió en mi salón contándome todo aquello, un ridículo miedo a que me quitaran lo que era mío me invadió. Luego comprendí que no era aquello por lo que había venido, me relajé, e intenté retomar la conversación con normalidad:

–No puedo creer que un hombre de tu edad nunca haya ido al oculista, y más teniendo tu… –vacilé– tu pupila velada…

–¡Ni al oculista, ni a ningún otro matasanos, qué demonios! Sí, llámame hipocondríaco, alarmista, cavernícola, gallina. Posiblemente soy todo eso. ¿Me miras el ojo o no?

Accedí, algo divertido por la situación. Acompañé a Steve arriba, a mi despacho. Le miré el ojo con varios aparatos que yo sabía que no servirían para nada, pues eran piezas más de coleccionista que de científico. Luego apagué la luz. Cuando, tras una capa de turbulencias, descubrí las lucecitas titilando, comprendí con pavor que allí dentro había otro universo encerrado.

Vaciamos la mitad de la botella hasta llegar a las reflexiones de más alcance. El veterano editor Steve O'Donoghue parecía hundirse en el abismo según le iba relatando mi descubrimiento. La carcasa de hombre sarcástico y frívolo, de viejo gruñón excéntrico, se perdió por algún lugar de su cuerpo, y lo que quedó postrado en mi sofá era un individuo desconsolado, todo gravedad.

–¿Me estás diciendo en serio que dentro de mi pupila hay un universo entero, con sus galaxias, con sus sistemas de planetas…?

–Así es, si es igual que en la perla. He visto cúmulos de galaxias, nebulosas, enanas rojas, nubes de polvo interestelar… Con sus órbitas, sus juegos…

–¿Pero cómo ha ido a parar ahí? ¡Será un universo muy joven entonces! ¿Cómo puede formarse un universo en sesenta años? Creía que se necesitaban billones…

–Puede que si el espacio ha sido reducido millones de veces, y con él todas las leyes de la física, el tiempo en esos universos también sea mínimo…

–Y para ellos una eternidad… ¿Te das cuenta? ¡Ellos!… ¡En un universo entero tiene que haber vida! ¡No te digo en cada planeta, no te digo en cada galaxia, pero aún así millones de millones de vidas dentro de mi pupila…!

–No veo la razón para tomárselo tan a la tremenda –intenté apaciguarlo.

–Te la diré: no he ido al médico en mi vida, ahora este ojo me duele cada día más, y tiene un aspecto lamentable. ¡Si mi ojo sufre, si queda dañado, si yo muero, un universo entero se extingue conmigo!

–Steve, no eres tan joven, en cualquier caso morirás dentro de veinte, de treinta años, y tú no puedes hacer nada para evitarlo.

–Pero tú lo has dicho: veinte años serían para ellos billones. Y yo soy el único responsable de todas las vidas malogradas… Uno se preocupa por las noticias de banca, por una niña secuestrada, porque suben los impuestos o porque un país entra en guerra, ¿y tú quieres que yo no me preocupe por el destino de todo un universo?

El oftalmólogo le diagnóstico la pérdida irremisible del ojo.

Luego la llamada, y la voz de Steve O'Donoghue apagada al otro lado del teléfono, como si se hubiera reducido él también, y hubiera quedado atrapado dentro de mi aparato. No puedo soportar por más tiempo el intolerable peso de un universo. No puedo soportar por más tiempo el intolerable peso de un universo. Hasta el fin de mis días, el eco.

Desde que Steve se quitara la vida, su percepción pesimista del terrible peso de los diminutos universos me fue traspasada. Después de todo, en la finísima lasca de perla que yo hice cortar en el laboratorio, pude ver cientos de galaxias: un mundo entero cercenado. Las galaxias, de hecho, ya no aparecen en el microscopio, sólo gris nácar, vacío, así me lo aseguran en el laboratorio.

Hay otro lugar en el que convergen una y otra vez mis pensamientos. Que me haya sido dado a mí el encontrar la perla de O, y al mismo tiempo toparme con la pupila de Steve, es sin duda fruto de un excepcional azar (de otra manera, si estas esferas fueran algo común en nuestro planeta, otros más hábiles y expertos que yo habrían descubierto hace décadas este fenómeno); pero, también sin duda alguna, ha de haber en otros rincones del mundo otras esferas u objetos semejantes, pues de lo contrario la casualidad de haber encontrado yo los dos únicos microuniversos sería injustificable. Así es que el universo ha de tener necesariamente una forma monstruosa: una estructura contra toda nuestra lógica humana, en la que el espacio y el tiempo son relativos o no importan, en la que lo grande es pequeño, y lo microscópico infinito, una estructura de espacios autocontenidos, donde cualquier forma puede contener otra millones de veces mayor. Y entonces…

Entonces (y por suerte no le comenté esto a Steve) es probable que alguno de los planetas, de los innumerables que orbitaban en su pupila, contuviera uno, o diez, o cien de estos objetos contra natura, y puede, sólo puede, que alguno de esos otros universos poseyeran a su vez otros de estos objetos imposibles.

Entonces, dado que la forma del universo es monstruosa, puede, sólo puede, que uno de esos mundos, perdidos en el laberinto infinitesimal de submundos, sea de nuevo nuestro mundo.

Yo, por si acaso, he guardado la perla en un lugar seguro, donde espero que descanse a salvo durante años, que pueden ser, según se mire, la eternidad.

No le diré a nadie dónde la he escondido, aunque ahora esté contando, no sé ni por qué, esta historia. Esta historia que ningún beneficio reportará porque no será creída, ni comprendida, ni en ningún caso puede traer más que complicaciones. Tal vez la estoy contando simplemente por aferrarme a algo, porque me abruma la sensación de que en cualquier momento, quizás ahora mismo, quizás al escribir el último renglón de mi relato, alguien en algún lugar pisará un guijarro, cerrará los ojos, pasará una página, y desaparecerá por completo nuestro entero universo.

Juan Jacinto Muñoz Rengel

11 agosto 2006

Ejercicio de crítica

Frente al hermetismo y el desinterés social que muestra la universidad española –no creo casual que el acceso a la universidad está cada día más condicionado al nivel económico de la familia del estudiante y que la escasez de salidas laborales no sea sino un reflejo de lo alejada de la realidad que está la institución y más particularmente los que trabajan en ella- hay centros en otras partes del mundo que demuestran la implicación que sostienen con el tejido social que las alberga. Un ejemplo paradigmático es la UNAM –la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las mayores universidades del mundo- donde se toman muy en serio su labor de difusión de la cultura. Por eso publican una colección llamada Pequeños Grandes Ensayos en la que van editando textos fundamentales para el conocimiento de occidente a precios moderados, en ediciones cuidadas –con cronología, prólogos y a veces incluso epílogos- y con un formato ideal para su traslado –pequeñas ediciones en dieciseisavo que caben en cualquier bolsillo- y deleite.

Frente al hermetismo y el desinterés social que muestra la universidad española –no creo casual que el acceso a la universidad está cada día más condicionado al nivel económico de la familia del estudiante y que la escasez de salidas laborales no sea sino un reflejo de lo alejada de la realidad que está la institución y más particularmente los que trabajan en ella- hay centros en otras partes del mundo que demuestran la implicación que sostienen con el tejido social que las alberga. Un ejemplo paradigmático es la UNAM –la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las mayores universidades del mundo- donde se toman muy en serio su labor de difusión de la cultura. Por eso publican una colección llamada Pequeños Grandes Ensayos en la que van editando textos fundamentales para el conocimiento de occidente a precios moderados, en ediciones cuidadas –con cronología, prólogos y a veces incluso epílogos- y con un formato ideal para su traslado –pequeñas ediciones en dieciseisavo que caben en cualquier bolsillo- y deleite.Cuando en España algún rector saca pecho y comienza a hablar de las excelencias y virtudes de su universidad –y los ejemplos que muestran suelen ser casi siempre el dinero que poseen para estúpidos laboratorios en los que desarrollan patentes para empresas privadas- se olvidan de que hay gente que no puede permitirse ir a la universidad –por cierto, como aviso para navegantes ingenuos digo desde ya que los comentarios absurdos del tipo “hay becas para los buenos estudiantes” o “hay créditos blandos para los futuros profesionales” serán recibidos con una sonora carcajada, en la mayoría de los casos esas becas se limitan a cuatrocientos eurillos, y que me digan cuántas pipas se compran con eso- y que sí podrían, al menos, permitirse comprar unos libros que les hagan menos manejables a manos de los dirigentes políticos y económicos –libros que, por cierto, tampoco leen la mayoría de los estudiantes universitarios aunque sí los tienen a mano, y así les luce el pelo.

Ya se habló en este blog de uno de esos títulos, Del deber de la desobediencia civil de Henry David Thoreau. Otro interesantísimo título, sobre todo para los interesados en la literatura –y sobre todo en la del siglo xx- es De lo real maravilloso americano de Alejo Carpentier.

El ensayo es la publicación exenta del último de los ensayos del libro Tientos y diferencias, que, a su vez, es una ampliación del prólogo que antepuso a su segunda novela, El reino de este mundo. La verdad es que la parte realmente interesante del texto estaba ya en el prólogo de la novela, por lo que no acaba uno de entender las razones de esa amplificatio.

Parece ser que Carpentier vivió un viaje que hizo a Haití como una revelación personal y literaria. Allí descubrió que la visión europea, que considera extraordinario todo lo relacionado con el nuevo mundo no es tal. Podría serlo para un europeo, al que la exuberancia natural del continente americano descoloca, pero para un nativo es simple y llano realismo. No hace más que contar lo que ve, y es ese realismo maravilloso lo que se obtiene. Esta tesis de Carpentier –que es su principal aportación crítica a la literatura- ha sido seguida por ejemplo por García Márquez que confiesa en El olor de la guayaba que para él no hay nada mágico en lo que narra, que eso está ahí, delante de los ojos de cualquier americano. Aunque al mismo tiempo sostiene que su estilo, ese realismo mágico como se le ha etiquetado aunque, todo hay que decirlo, el término lo acuñó el alemán Franz Roh en 1924, consiste en narrar los hechos más inverosímiles con cara de palo, como lo hacía su abuela Úrsula.

La tesis, que podría ser muy válida –hay otra, interesantísima de Joé Nitrik en la que postula que el Barroco en general nació de América, y que el movimiento cultural que se dio en todo occidente habría sido impensable de no llegar noticias del nuevo mundo- viene lastrada por un principio básico que señala incluso en el estupendo prólogo Gonzalo Velorio –autor del que habrá que conseguir algo-: Carpentier, que vivía en Europa y se había formado culturalmente a la sombra del surrealismo y la intensa vida cultural parisina, no puede evitar adscribir el adjetivo maravilloso a ese realismo. De ser su tesis cierta, de tener una visión verdaderamente americana, él debería haber llamado a ese movimiento realismo, así, a secas, puesto que no comportaría maravilla alguna más allá de lo cotidiano y real de la vida del indígena. Pero ese adjetivo desvela su formación y, lo que es peor, visión europea y europeísta, que trastoca su modo de pensar.

Y lo problemático de tal caso es que, de haber hablado de un mero realismo, colocaría a la narrativa hispanoamericana en una preocupante situación, adscrita a un movimiento ya muy caduco en aquellos años, de innegable fuerza artística, pero que en Europa estaba superado. Y aun así algo acierta, puesto que lo verdaderamente revolucionario de los autores del boom, preboom y posboom es el uso de formas realistas para narrar discursos mucho más subversivos o, si se quiere ver de otro modo, de violentar esas fronteras del realismo.

Tal vez habría sido más oportuno haberlo denominado realismo integrador –porque así por un lado se podría pensar que se integra en la realidad americana en sí o que integra ésta al movimiento realista o, de un modo más audaz e interesante, que integra dos posibilidades –dos líneas de fuerza las ha llamado Eduardo García en Una poética del límite- que serían la herencia ilustrada y la herencia romántica, el logos –realismo- y el mito –maravilloso.

Hay que leer de todos modos este texto fundamental de Carpentier, que es una referencia importantísima dentro de la literatura hispanoamericana. Y a ser posible en la encomiable edición de la UNAM. Como reza la frase de todas las contraportadas de la colección: Lee este libro: puede cambiar tu vida.

Alejo Carpentier De lo real maravilloso americano UNAM, México, 2004

10 agosto 2006

El arte del yo-yo

Con la percha de la edición crítica que han hecho en Cátedra del Arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega, pudimos disfrutar el sábado pasado de uno de los mejores momentos del día leyendo en el ABCD -sí, prometí no comprar más panfletos periodísticos, pero estaba de vacaciones y algo hay que hacer entre baño y baño- la reseña de Luis Alberto de Cuenca y un interesantísimo artículo de José María Díez Borque sobre Lope.

El artículo en sí no estaba mal, tampoco para echar cohetes, pero bueno. Lo que me preocupó es el momento batallitas del abuelo mezclado con el autobombo que es cada vez más típico del estamento universitario. Que uno, en medio de un artículo de encargo para un suplemento cultural, se marque un "como rastreé en el conjunto de su obra en un estudio mío de hace años" es un poco lamentable. Si el lector sabe quién eres, mejor, y si no le da igual, pero ese tipo de comentarios, a medio camino del "yo estoy aquí porque he hecho méritos" y del "cómprenme el libro, que vendo pocos" es muy triste. Cuando uno hace un artículo escoge el tema y lo escribe, medianamente bien, y las razones del coordinador de la revista de escogerle a uno le interesan al coordinador y al que escribe el texto. Y a nadie más.

Otra cosa es que, en el mundo cultural español, y más en el entorno universitario, uno crea que debe estar todo el día haciendo méritos y ganando puntos para la oposición. O sea, echarse flores y dar coba a los catadráticos para tener plaza fija o ser invitado a los encuentros, coloquios y demás. Lo más triste de todo es que lo interioricen tanto que, cercanos ya a la jubilación, sigan haciéndolo.

09 agosto 2006

Las listas de espera

Con el calor, con las ventanas abiertas para que entre un poco de fresco, llega el polvo -el de la suciedad, el de la porquería, bueno, el que se quita con una mopa- y con las horas ociosas del día -esas en las que uno se arriesga a derretirse si sale a la calle- las "limpiezas a fondo" de la casa. Yo siempre tengo un par de días en verano en que me convierto en mi madre y friego todos los cacharros de la cocina, hago lavadoras a todas horas y dejo el edredón y las mantas limpias para el invierno, y ordeno la casa -esos días, como me he convertido en mi madre, la llamo la leonera- que tiene montañas de libros por todas partes: en la mesa de café, en la mesa de comer, al lado de la tele, en la coqueta de la habitación, en la mesilla, sobre la cisterna del retrete -yo no tengo libro de cabecera, sino libro de cisterna, mis hemorroides lo sufrirán en un futuro, supongo- y me doy siempre cuenta de que tengo un montón de libros por leer. De hecho, tengo un montón de libros que nunca leeré, y ahora los voy desperdigando por dos casas -sí, conservo en la casa familiar la habitación de estudiante repleta de estanterías con libros, es esa, para ser exactos mi biblioteca, en la casa en la que duermo apenas habrá cien libros- para mayor descontrol.

Así que uno se tiene que reconocer tan incapaz como los gobernantes a la hora de solucionar lo de las listas de espera. Y lo peor de mi caso es que no para de aumentar. ¿Para qué quiero tanto libro que no he de leer nunca? Misterios del vicio, creo.

08 agosto 2006

Ediciones superfluas

Una de las más interesantes muestras de la extraña y retorcida visión que del fenómeno cultural tienen las editoriales, especialmente las grandes editoriales –y digo especialmente con la certeza de que muchas de las independientes se diferencian de las grandes tan sólo en la cuota de mercado que manejan, ya que muchos de los gestos y ediciones que hacen estos pequeños editores se limitan a revelar unas prácticas similares a las de la grandes pero en menor escala, de lo que se deduce que son igual de ineptos pero, para su desgracia, manejan menos dinero- se ha hecho presente gracias a la biblioteca John Cheever.

Una de las más interesantes muestras de la extraña y retorcida visión que del fenómeno cultural tienen las editoriales, especialmente las grandes editoriales –y digo especialmente con la certeza de que muchas de las independientes se diferencian de las grandes tan sólo en la cuota de mercado que manejan, ya que muchos de los gestos y ediciones que hacen estos pequeños editores se limitan a revelar unas prácticas similares a las de la grandes pero en menor escala, de lo que se deduce que son igual de ineptos pero, para su desgracia, manejan menos dinero- se ha hecho presente gracias a la biblioteca John Cheever.Que un gran grupo como Planeta mostrara este sorprendente interés relacionado con un autor que, fundamentalmente, ha logrado su acceso al canon –esa innovadora definición bloomiana del Parnaso- a través de sus relatos –sus novelas y su diario no tendrían la valoración que tienen de no ser por ese volumen mastodóntico, en calidad y cantidad, que fue la recopilación de la mayoría de sus historias en el año setenta y ocho, por el que ganó el Pulitzer- no dejaba de ser sospechoso. Pero, quizá, en la gran casa de la edición han comenzado a tener algo más en cuenta que el balance de cuentas, quién sabe si el prestigio de tener esos libros editados. Además revela una insistencia notable de Rodrigo Fresán –el autor de los epílogos- y una complicidad por parte de García Ortega –director de la sección literaria de Planeta- evidente para llevar adelante el proyecto. La idea que uno alabó en público y privado está empezando ya a mostrarse como un verdadero despropósito.

La biblioteca en sí tenía una concepción impecable. El objetivo era editar toda la obra de Cheever en volúmenes de cuidado diseño y lustrosa edición –tapa dura, nuevas portadas-, acompañados de un epílogo –otra novedosa y acertada decisión- de Rodrigo Fresán sobre cada título. Y, para abrir boca, la colecció se inicio con dos obras inencontrables en librerías de nuevo o viejo, las dos últimas novelas de Cheever: Esto parece el paraíso y Falconer. El recibimiento crítico y de ventas fue acorde, supongo, con la audacia del proyecto, y pronto apareció el plato fuerte de la colección, los dos volúmenes de relatos que recogían buena parte del ya mencionado premio Pulitzer The stories of John Cheever. De todos modos ya aquí apareció el primer detalle sospechoso de la colección. Lejos de ser nuevas traducciones o al menos ediciones revisadas, estos dos volúmenes no pasaban de ser una actualización, un lavado de cara meramente físico de los dos volúmenes que editase Bruguera en los años ochenta: El nadador y La edad de oro.

Y el siguiente paso ha sido ya, un flagrante despropósito. Uno de los tres libros que editó Valerie Miles con el remozado diseño de Enric Jardí, una verdadera preciosidad, en Emecé –los otros fueron los diarios de Chandler y la novela de Jhumpa Lahiri- fue el volumen que recoge los Diarios de John Cheever. Pues bien, cuando este libro todavía podía encontrarse en un montón de librerías lo han reeditado para la colección, eso sí, unos seis euros más caro.

Pero lo verdaderamente idiota ha sido la recuperación de la antología de relatos que realizase Rodrigo Fresán en el año 98 para la Emecé argentina y que Planeta editó en la sección española en el año 2002. Por encima de la vigencia del libro en las tiendas –tampoco era difícil de encontrar- lo verdaderamente increíble de todo este despropósito es que los relatos seleccionados por Fresán están incluidos en los dos volúmenes de relatos que se han publicado seis meses antes. Eso sí, el lector encontrará pequeñas diferencias en las traducciones, ya que mientras las de los volúmenes de Bruguera las hicieron en la España de la transición, estas se han hecho en la Argentina del precorralito. Por supuesto, cinco o seis euros más por la tapa -¿cara?- dura.

Uno sospecha que están al caer los volúmenes de las novelas de los Wapshot, que hace cinco añitos editaron en Emecé España como un solo volumen –eso sí, ahora serán dos y costarán un pico, que es lo que la gente de Lara quiere- y, por supuesto, se pueden encontrar también en cualquier librería bien abastecida.

Hay un montón de relatos inéditos –que sería lo verdaderamente jugoso- que no se recogieron en el libro del setenta y ocho, entre ellos el inaugural Expelled, y al menos un par de novelas menores pero que, en una colección con intención canónica, no pueden faltar.

Y uno sospecha que en esto, como sucede siempre en Planeta, no tienen nada que ver ni García Ortega, ni el que esté encargado de Emecé, ni el propio Fresán, sino esa gente extraña del departamento de marketing de la planta superior. Todavía recuerdo que cada vez que me tocaba ir a verlos –bueno, verlas, todas eran chicas- en el breve periodo que trabajé en Planeta siempre salía con la sensación de que el único libro que han leído en su vida es el de contabilidad.

07 agosto 2006

De vuelta a casa... por veraneo

Ayer en el tren todas las conversaciones –por los móviles, por supuesto, que es como se tienen ahora las conversaciones, incluso cuando uno permanece cuatro horas encerrado con las mismas sesenta personas en un vagón- se iniciaban del mismo modo: “¿Estás en Madrid?” Bien fuera porque unos iban hacia la capital o porque otros volvían, todo el mundo quería ubicar a su interlocutor. Cuando la llamada la hacía el viajero tenía un indefinible aire de “¿Puedes quedar hoy?”. Y todo eso me recordó a los veranos de la adolescencia y la juventud, que se iniciaban siempre con una reunión comunicativa en la que todos los amigos nos enterábamos del verano de cada uno de los miembros del grupo. Así podíamos llegar a un punto común –separado de las vacaciones familiares, de los compromisos laborales de los más precoces, de las obligaciones escolares de los más perezosos- en el que se planeaba un viaje –siempre a un camping, siempre por dos duros, casi siempre frustrado- que era lo más deseado del verano. Hoy las cosas funcionan de un modo algo distinto, y uno tan sólo llama a falta de otro plan mejor, buscando un cómplice para unas copas y un poco de noctambulismo. Así que supongo que todo el mundo en el tren estaba loco por llegar a Madrid y tomarse un par de copas a la salud del verano todavía por gastar.

Ayer en el tren todas las conversaciones –por los móviles, por supuesto, que es como se tienen ahora las conversaciones, incluso cuando uno permanece cuatro horas encerrado con las mismas sesenta personas en un vagón- se iniciaban del mismo modo: “¿Estás en Madrid?” Bien fuera porque unos iban hacia la capital o porque otros volvían, todo el mundo quería ubicar a su interlocutor. Cuando la llamada la hacía el viajero tenía un indefinible aire de “¿Puedes quedar hoy?”. Y todo eso me recordó a los veranos de la adolescencia y la juventud, que se iniciaban siempre con una reunión comunicativa en la que todos los amigos nos enterábamos del verano de cada uno de los miembros del grupo. Así podíamos llegar a un punto común –separado de las vacaciones familiares, de los compromisos laborales de los más precoces, de las obligaciones escolares de los más perezosos- en el que se planeaba un viaje –siempre a un camping, siempre por dos duros, casi siempre frustrado- que era lo más deseado del verano. Hoy las cosas funcionan de un modo algo distinto, y uno tan sólo llama a falta de otro plan mejor, buscando un cómplice para unas copas y un poco de noctambulismo. Así que supongo que todo el mundo en el tren estaba loco por llegar a Madrid y tomarse un par de copas a la salud del verano todavía por gastar.Yo dejé lo de la llamada para más adelante, justo para el momento en que me di cuenta de que no iba a poder dormir esa noche en casa. Mi barrio está de fiestas, lo que supone música a mil por hora, muchos borrachos por las calles y la cita, casi obligada, con la orquesta de turno –que pasa con una facilidad pasmosa del pop ontológico de Los brincos, “yo soy yo”, al teológico de La oreja de Van Gogh, “me abrazaría al Diablo sin dudar”- junto al puesto de gallinejas y entresijos que es de presencia obligada en toda festividad carpetovetónica.

Así que llega uno a la conclusión de que, en verano, todo el mundo quiere estar en Madrid y Madrid quiere estar en cualquier otra parte, como un pueblo en fiestas. Y uno, que sigue el consejo de “allí donde fueres haz lo que vieres”, se puso a bailar, a tomar copazos, y tiene hoy una resaca horrible que calmará de nuevo junto al escenario. Total, si no te dejan dormir…

06 agosto 2006

El cuento del fin de semana (18)

Una de las primeras entradas de este blog tuvo como tema la aparición del libro de relatos de Víctor García Antón. Después de un año deseando tener a su hijo entre las manos, el amigo Víctor pudo saborear lo más amargo y lo más dulce de la relación del escritor con su entorno. Cuando hablo de lo más amargo me refiero a las dificultades que tiene un libro para llegar al público, y más aún cuando, como es el caso, está editado por una Caja de Ahorros -y no por una editorial, que, como es de esperar, no anda muy fina con el tema de la distribución-, de la parte dulce ha podido saborear la presentación que se hizo en el auditorio de la Biblioteca Regional Joaquín Leguina. Un auditorio lleno -no a rebosar pero lleno, había pocas butacas libres- en el que la mayoría de los asistentes había leído ya el libro -editado un mes antes y distribuido a fuerza de paseos de Víctor por la ciudad de librería en librería- y que participaron con alegría en el debate es un verdadero lujo. Como para más INRI era yo el que estaba en la mesa presentándolo, sostenido por seis cafés y dos coca-colas porque la noche anterior la había pasado en vela por un problema de fusibles domésticos, llegué a pensar que esa escena paradisíaca estaba inducida por mi agotamiento. Pero no fue así. Allí estaban todos. Y con el libro leído de cabo a rabo.

Una de las primeras entradas de este blog tuvo como tema la aparición del libro de relatos de Víctor García Antón. Después de un año deseando tener a su hijo entre las manos, el amigo Víctor pudo saborear lo más amargo y lo más dulce de la relación del escritor con su entorno. Cuando hablo de lo más amargo me refiero a las dificultades que tiene un libro para llegar al público, y más aún cuando, como es el caso, está editado por una Caja de Ahorros -y no por una editorial, que, como es de esperar, no anda muy fina con el tema de la distribución-, de la parte dulce ha podido saborear la presentación que se hizo en el auditorio de la Biblioteca Regional Joaquín Leguina. Un auditorio lleno -no a rebosar pero lleno, había pocas butacas libres- en el que la mayoría de los asistentes había leído ya el libro -editado un mes antes y distribuido a fuerza de paseos de Víctor por la ciudad de librería en librería- y que participaron con alegría en el debate es un verdadero lujo. Como para más INRI era yo el que estaba en la mesa presentándolo, sostenido por seis cafés y dos coca-colas porque la noche anterior la había pasado en vela por un problema de fusibles domésticos, llegué a pensar que esa escena paradisíaca estaba inducida por mi agotamiento. Pero no fue así. Allí estaban todos. Y con el libro leído de cabo a rabo.Como tal vez alguno quiera leerlo y de momento está difícil localizarlo en las librerías por las que no ha pasado Víctor, os dejo el enlace de la página de la Obra Social de CajaEspaña donde se puede comprar el libro por seis euritos -para el territorio español no hay gastos de envío- y que te lo manden a casa. A mí me parece una oferta que no se puede rechazar. Como diría mi abuela: es dinero bien gastado.

Y, como es muy feo vender las cosas sólo por amistad, ahí va una pequeña muestra de las delicias del libro.

El amor es sólo tiempo

La mujer disfrazada de novia y el hombre desnudo vagan a la deriva en medio del océano. Junto a ellos, en el centro del bote, una vaca lustrosa les mira con ojos vigilantes mientras rumia. El mar está en calma. Nada se mueve. Sólo el chapoteo espaciado del madero que el hombre hunde cada poco en el agua a modo de remo; y la vaca, que rumia.De cuando en cuando, la mujer vuelve la cabeza hacia el hombre desnudo, nota su esfuerzo en el cuello tenso, en los brazos fuertes, y siente que ya lo ama. Luego mira hacia el otro lado para ver si avanzan, y ve el océano, todo el océano.

–Vamos a follar, cariño–dice el hombre mientras rema.

–No, que nos ve la vaca.

A la mujer disfrazada de novia y al hombre desnudo les iba a casar el capitán del barco. Lo tenían todo listo. Las invitaciones, el baile, la noche de bodas en la suite nupcial. Por eso no les importa que el barco se haya hundido con la orquesta y los invitados, ni que les hayan dejado con la vaca, rumiando en medio del océano. Porque los dos se quieren mucho, son almas gemelas, y porque cuando uno es joven, siente en las espitas del corazón como que las cosas buenas están todas por venir.

–Anda, vamos a follar–insiste el hombre mientras rema.

–Que no, que nos mira la vaca.

La mujer que lleva la bolsita de las arras atada a la muñeca, no se enamoró hasta muy tarde de su novio. Por eso ha estado ocho años despidiendo al hombre desnudo en las escaleras pálidas de su portal. Porque el amor es sólo tiempo, y no se gana nada con perder la cabeza. Ocho años en los que la mujer ha ido puliendo sus sueños como un geranio bien podado, y ya tienen el amor a punto. Ya les toca.

La mujer disfrazada de novia y el hombre desnudo vagan a la deriva en medio del océano. Solo se tienen el uno al otro, y la mirada de la vaca, tan ancha como un paisaje. Pero la mujer con el vestido blanco no está preocupada, no tiene prisa. Porque ve a su hombre tan centrado, tan cerca al otro lado del bote, que se le van los ratos mirando el océano, observando los borreguillos que de tanto en tanto aparecen sobre las olas, y las formas caprichosas de las nubes, tan absurdas.

–Pues mato a la vaca y nos la comemos de una sentada.

La mujer con el ramo de flores en el regazo, sabe que no es posible matar a la vaca. Volcarían el bote, se ahogarían. Por eso la mira como rumia en el centro del bote, y le acaricia los cuernos, y piensa que pronto llegarán a tierra firme, donde un cura les casará, y harán el amor por las mañanas, y tendrán muchos hijos, y los criarán sanos y felices, como han hecho todos los padres desde que el mundo es mundo.

–Pues si no follamos, yo no remo.

Y la mujer con las alianzas bajo el escote, hace como que se enfada, y luego le mira con ternura, y le dice que han de seguir, que ya les falta poco. Pero el hombre desnudo le ha dado la espalda a su mujer y a la vaca, ha dejado el madero, se ha cruzado de brazos.

–Que reme la vaca, yo no remo.

La mujer disfrazada de novia no entiende estas prisas de ahora. ¿No les queda una vida? ¿No lo tenían ya hablado? Ella sabe que las cosas difíciles tardan en soñarse, por eso mira a lo lejos, donde las olas se cosen con las nubes, y casi le parece ver una montaña, quizás una isla con playas de arena fina, y canoas de bienvenida, y mujeres con faldas de colores y sonrisas fáciles. Pronto tocarán tierra, es sólo tiempo, y la gente les ofrecerá dátiles y cuencos con agua fresca. Enseguida el hombre aprenderá un oficio, se harán un lugar en la aldea. Y con el dinero obtenido construirán juntos una casa amplia de madera, con un porche de árboles frondosos, y sillones de teca para las tardes lentas. En el dormitorio principal, subiendo las escaleras, se harán instalar una cama grande, con cuatro patas fuertes y robustas, para hacer el amor por las mañanas. Y tendrán un tocador con un espejo de luces y mil estuches. Y un lavabo de loza, y un ventilador de aspas bien grandes en el techo, y muchas flores. Cerca de la casa, junto al establo donde engordarán la vaca, las cabras y los faisanes, pasará el murmullo de un río. Allí construirán el molino para el pan, con una poza poco profunda donde la mujer se bañará con las hijas, y jugarán juntas a los secretos. Y el hombre desnudo las verá reírse desde el sillón de teca del porche, y se acordará entonces de los buenos ratos pasados en el bote, los dos solos a la deriva en medio del océano, acompañados por las formas caprichosas de las nubes, por los borreguillos cabalgando sobre las olas, y por la vaca sentada en el centro, que todavía les mira.

Y el hombre que no tiene tiempo para los borreguillos, coge el madero, lo hunde de nuevo en el agua a modo de remo, lo hunde con fuerza, con determinación, y parece que avanzan.

–Hará calor por las mañanas, ¿Te acostarás desnuda?

Víctor García Antón

01 agosto 2006

Gato por liebre

Desde hace aproximadamente dos meses y pico decidí hacer caso a Jorge Riechmann y no ya dejar de leer El País, sino en general cualquier periódico -ya se sabe, uno ejerce la imitatio descontrolada. Como mucho hojear el de mi jefe o El Cultural que los camareros del bar donde desayuno cada mañana me guardan desde que me vieron muy emocionado porque salía la crítica de un libro de la editorial. La verdad es que, desde entonces, me noto mucho más calmado. Por un lado he de reconocer, mal que me pese, que anda uno mucho menos informado de lo que se supone que debería -lo que me priva de saber de qué va esa película que estrenan en el cine de al lado de casa, o me otorga el privilegio de la sorpresa cuando entro en una librería y veo tal o cual novedad-, pero también me he dado cuenta de la calidad de vida que he ganado, sobre todo la ausencia de la crispación que uno, antes, tenía con todos esos papelajos.

Por eso anda uno algo retrasado en las reacciones y este post aparece hoy en lugar del viernes, que habría sido su fecha natural, porque ayer, mientras convertía el cuarto de baño de la oficina en sala de lecturas gracias al suplemento de El Mundo, me enteré de que la institución que salvaguarda la verdadera cultura y ejerce de ojo inquisidor de todo aquello que no hacen sus amiguetes, esto es, el suplemento de Blanca Berasátegui -alias Juan Palomo- ha decidido entregar el premio de fotografía a Karmelo Bermejo. Y me parece, para qué mentirnos, una decisión sorprendente.

Uno, que reconoce no conocer a Bermejo de antes y tenerle todo el respeto del mundo en tanto artista conceptual y político -lo que denomina la gente de la calle un "tocacojones de la sociedad", como Santiago Sierra, y a mí eso me gusta- lo que no acaba uno de entender es que le den el premio de fotografía. Uno entiende que los premios de fotografía se los deben dar a fotógrafos, esto es, artistas que eligen la fotografía como objetivo de su realización artística, no a aquellos que, como Bermejo, la usan como mero soporte documental de sus acciones.

Esto es, cuanto menos, chocante. Es como si le dieran un premio literario al diario de un científico, que pretende, tan sólo, constatar a modo de bitácora los avances de sus investigaciones. Alguno se escudaría para dar ese premio en la calidad del texto, en la limpieza de la prosa o en lo acertado de su expresión, pero eso es, a qué mentirnos, arrimar de un modo exagerado el ascua a su sardina. Uno, que algún enfrentamiento ha tenido con profesores, sobre todo con divas universitarias, recuerda el día en que el señorito –ya sé que es viejo como la quina, pero me refiero a su actitud- Andrés Amorós –firmante de la peor edición crítica que se ha hecho de Rayuela, que, por cierto, tiene más texto en la introducción y en las notas a pie de página que el texto cortaziano y al final no explica nada, no hace una lectura novedosa… vamos, que no sirve para nada- le increpó a uno en clase –manda narices que un profesor le increpe a un alumno, por cierto- porque en el examen de la asignatura Literatura española del siglo xviii me dediqué a hablar de Diego Torres Villarroel como poeta excelso de la centuria, “una centuria que anda escasa de autores o textos relevantes en la cultura española, y que tanto era así que nos hacían estudiar un texto administrativo como el Informe sobre la ley agraria de Jovellanos”, y el señorito no se lo tomó a bien.