La reedición en la editorial Momofuku de “76”, el libro de cuentos que en 2008, publicado por Tamarisco en aquella ocasión, inauguró la carrera literaria de Félix Bruzzone, invita a la reflexión desde su cubierta. Allí, bajo el nombre del autor y el título del libro aparece un subtítulo cargado de sentido, ya que establece un canon y ubica la colección de cuentos como referente del mismo. Allí, el lector puede leer: «Un clásico + dos nuevos cuentos». Habida cuenta de que esta segunda edición del libro ha tenido lugar cuando apenas han pasado seis años desde la primera, ¿es aventurado tildar de «clásico» al libro? Borges, siempre es oportuno usarlo como argumento de autoridad y más si se está hablando de literatura argentina, describió en uno de los ensayos de “Otras inquisiciones” al texto clásico como «un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad». Usando esta idea de clásico acaso se finiquite el debate sobre el estatus de este primer libro de Bruzzone. “76” pasó a convertirse, de modo casi instantáneo en un libro leído con fervor y lealtad. La paradoja ha querido que sus tres estupendas novelas (“Los topos”, “Barrefondo” y “Las chanchas”) no hayan adquirido aún esa condición, quién sabe si lleguen a hacerlo, pero sí este libro de relatos que muy pronto se agotó en las librerías y pasó a ser un título de culto.

La cuestión obvia a preguntarse es qué albergaban los ocho relatos que formaban el libro, ahora son ya diez con el añadido de los dos nuevos, para merecer ese estatus de modo inmediato. La dictadura, la junta militar y, sobre todo, los desaparecidos, que pese a ser un tema justificadamente ubicuo en las literatura argentina actual nunca había sido modulado desde el enfoque que planteaba el libro. Bruzzone es hijo de desaparecidos. Sus padres, montoneros, murieron en los primeros compases de las acciones represivas de la Junta Militar. Él se crió con su abuela, y con la constante presencia de la ausencia de los padres. Esa condición biográfica permanece de telón de fondo en todos y cada uno de los cuentos del libro que, sin que puedan ser considerados autobiográficos (aunque quizás lo sean, eso es secundario, ya que no precisan de esa condición de hecho histórico para legitimarse como la enorme literatura que son), van cincelando una historia alternativa, la de los hijos de los desaparecidos, que no había sido aún verbalizada, que no había encontrado su voz en la literatura argentina hasta la aparición de este libro. Ese es uno de los motivos de que el libro se tornase en un referente apenas salió de la imprenta: abrió un terreno hasta entonces no hollado y sirvió para moldear la Historia, la oficial y la alternativa, aportando un nuevo enfoque sobre los hechos recientes del convulso pasado del país. Cómo no se va a considerar un clásico un libro que es capaz de reescribir la Historia, de intervenir en el espacio común al ser capaz de, como diría Ranciére, reconfigurar el reparto de lo sensible, dar voz a los que no la tenían, incluir un nuevo discurso en el debate público.

Pero, eso, quizás justificaría el fervor. Un fervor crítico, académico e, incluso, político, al poder ser partícipes del cambio que la publicación del libro produce. Borges no sólo habla de fervor, también habla de lealtad. Ahí radica, quizás, el gran mérito de Bruzzone. Como escritor inteligente que es, es más que probable que fuera plenamente consciente del territorio que estaba inaugurando con la escritura de este libro. Pero, pese a ello, no cedió a la tentación de impostar su discurso en aras de aprovecharse de ello. Si algo destaca en los cuentos que conforman el libro es la lealtad a la memoria de los padres, a la educación sentimental del autor, sobre todo a la huella de la abuela y del psicólogo, y la lealtad al hombre que es hoy. Esto, que puede sonar muy abstracto, no lo es tanto para todo aquél que haya intentando escribir una historia. La salida más fácil es ser desleal con uno mismo. Sobre todo porque es algo que, muchas veces, sólo uno percibe. En cambio, cuando se transita por las historias del libro, uno cae seducido por la rectitud de la mirada del narrador. Implacable consigo mismo, lo es también con todos y cada uno de los personajes de los relatos. No endulza los hechos, no los ensalza, no juega la carta del melodrama. Esa lealtad termina, indefectiblemente, por contagiarse al lector, que toma conciencia de que lo presenciado es verdadero. No verosímil, sino verdadero. Si estos relatos han modificado la historiografía es porque, precisamente, no pretendían hacerlo, sino que fueron escritos para ser, ante todo, relatos. O sea, es porque son una elaboración íntima y personal por lo que ha podido ser leídos y aceptados como una narrativa pública de toda la sociedad. Al mismo tiempo, es eso lo que entronca este libro con los grandes ideales de la narrativa decimonónica, la bandera enarbolada por Stendhal, Balzac, Tolstoi o Galdós: el construir historias personales, individuales, que sirven como sinécdoque de toda la Historia de la sociedad. La síntesis de la masa en el individuo. Pero no sólo. Uno de los interesantes detalles del conjunto de relatos es que no sólo reescribir el pasado y de ese modo reestructurar el presente, sino que los últimos cuentos del libro comienzan a desarrollar una veta de narrativa anticipatoria, cercana a la ciencia ficción en su vertiente especulativa –quizás la más interesante a día de hoy–, que permite proyectar la mirada escéptica y crítica hacia el futuro. Lo seductor del conjunto pues, es que no sólo es plenamente consciente de su novedad, sino de su productividad, lo que justifica de nuevo el recurrir a la cita de Borges para explicar por qué los editores de Momofuku no están para nada desencaminados al usar el adjetivo «clásico» para un libro que no tiene, siquiera, una década de existencia.

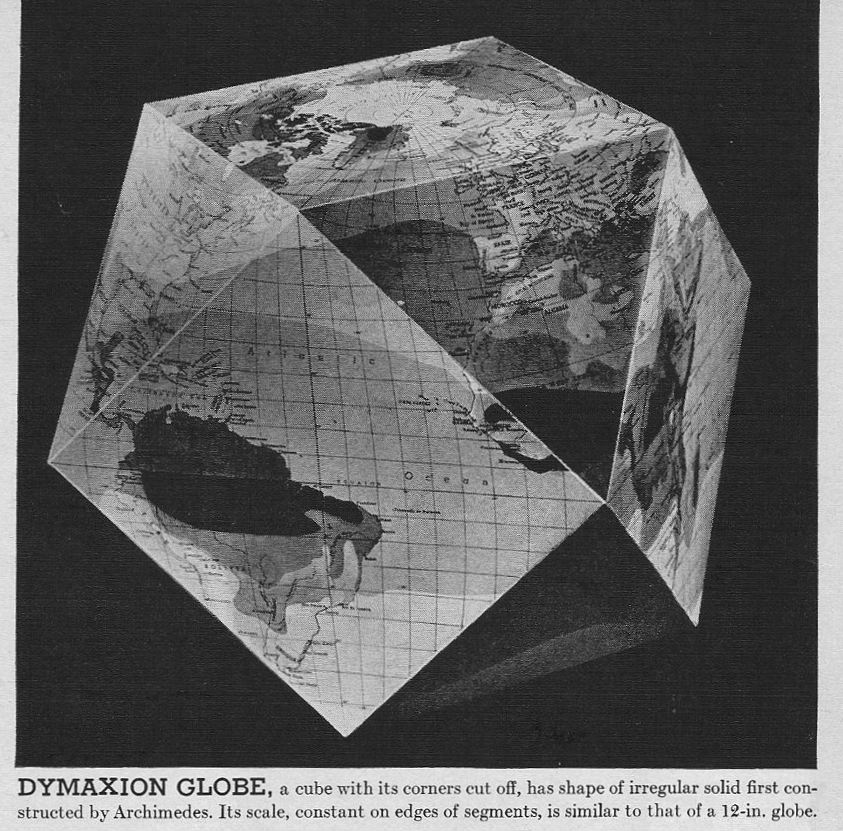

Segunda columna de la serie Dymaxion publicada en Planisferio el 17 de agosto de 2015