Salir a la calle buscando la primera de las novelas de Beckett –Molloy- y volver a casa con un libro de artículos de Camba –Sobre casi nada- a alguno le podría parecer una muestra evidente de la falta de coherencia que rige la vida de uno o de los extraños giros que demuestra tener la existencia. Pero se equivocaría. Que uno, algo perplejo por el espectáculo del mundo, se lance como un adicto a la búsqueda del libro de un autor que, frente al absurdo de la existencia señaló el vacío sobre la que esta gira y la incapacidad del hombre para nombrarlo, demuestra que los años en la enseñanza pública –colegio, institutos y universidad pública, todo el cursus honorum para el paro- no se han ido por el retrete. Beckett es un autor que fusiona al autor terminal –es casi imposible ir más allá de donde el llegó- con el seminal –no conozco a nadie que lo haya leído al que no se le note la influencia en estilo y temas- y por eso tiene asegurado, y cada vez más reforzado, su lugar en el canon.

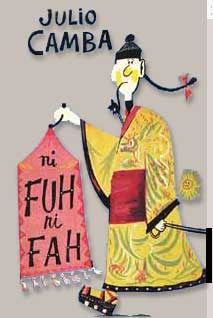

Salir a la calle buscando la primera de las novelas de Beckett –Molloy- y volver a casa con un libro de artículos de Camba –Sobre casi nada- a alguno le podría parecer una muestra evidente de la falta de coherencia que rige la vida de uno o de los extraños giros que demuestra tener la existencia. Pero se equivocaría. Que uno, algo perplejo por el espectáculo del mundo, se lance como un adicto a la búsqueda del libro de un autor que, frente al absurdo de la existencia señaló el vacío sobre la que esta gira y la incapacidad del hombre para nombrarlo, demuestra que los años en la enseñanza pública –colegio, institutos y universidad pública, todo el cursus honorum para el paro- no se han ido por el retrete. Beckett es un autor que fusiona al autor terminal –es casi imposible ir más allá de donde el llegó- con el seminal –no conozco a nadie que lo haya leído al que no se le note la influencia en estilo y temas- y por eso tiene asegurado, y cada vez más reforzado, su lugar en el canon.Camba, por el contrario, parece condenado a tener que batirse siempre por un plato de lentejas. Al fin y al cabo no fue otra la razón que le llevó a practicar un periodismo de opinión muy zumbón, algo verbenero, pero de una plasticidad única. Lo primero que salta a la vista cuando se lee a Camba es la modernidad de su estilo. Frente a otros columnistas de la época, Camba huye de la retórica, se escuda sólo en el ingenio de sus ideas, en el fulgor de su capacidad de encontrar nexos entre aspectos casi inverosímiles, y en penetrar hasta los tejidos más profundos de la realidad con el bisturí del humor. La mayoría de los sesenta y pico textos que componen el volumen que he leído podrían publicarse sin problema alguno en un periódico de hoy. Alguno, cínico, dirá que eso es porque las noticias de hoy vienen a ser las mismas que las de antes, pero yo creo que es porque Camba supo ver las verdaderas causas de las cosas, y esas causas no cambiarán hasta que no se acabe el hombre.

Devorar las columnas de Camba no es un mérito de nadie, están escritas con la delicadeza de unos pinchos vascos de primer orden, deliciosos, para comer en dos bocados y dejar un sabor de boca único. Porque Camba fue más de tapear que de sentarse en la mesa a comer de carta. Y no por esnobismo, no, sino porque desde la barra se ven más cosas, se escucha a más gente, tiene uno una impresión más certera de qué es todo esto.

Por eso, donde Beckett se pasma y se ve abocado al silencio y el absurdo, Camba observa la sinrazón de la existencia y no puede hacer otra cosa que reflexionar en voz alta sobre ello, ponerle voz a la otra cara de la moneda de la visión de Beckett: la del humor desenfadado, rápido, sutil y fino que practicaba Camba en casa uno de sus textos, y que es una manera única de enfrentarse a la vida.

Alguno podría pensar que hice algo raro aquella tarde de librerías de viejo, pero creo que no, que ya que no encontré el libro que buscaba me llevé al hermano gemelo a casa.